在信息時代背景下,UDI是國際醫療器械監管的先進手段,是醫療器械實現全球可追溯的“通用語言”。UDI最早由美國于2013年率先實施,近年來逐漸為其他國家所采用和實施。國內醫療器械UDI要求自2019年10月1日起分批次正式執行。那么,中國與美國UDI政策之間到底有什么差異呢?下面,就跟高賦碼一起看一下。

發碼機構差異

目前來說,我國認可的發碼機構主要為三家,分別是中國物品編碼中心、中關村工信二維碼技術研究院和阿里健康技術(中國)有限公司。

其中,中國物品編碼中心隸屬于國家市場監督管理總局,是統一組織、協調、管理我國商品條碼、物品編碼與自動識別技術的專門機構,也是國際物品編碼組織在中國的分支結構.需要注意的是,目前只有GS1一家機構能同時滿足中國、歐盟和美國的要求。

ZIIOT是專注于二維碼技術研究和標準制定的科研服務機構,2018年ZIIOT獲得了國際標準化組織、歐洲標準委員會、國際自動識別與移動技術協會三大國際組織的共同認可。

阿里健康技術(中國)有限公司在2015年8月建立了網上追溯平臺“碼上放心”,向企業提供產品全生命周期追溯服務。這三家發碼機構各有特色,企業可以根據實際需求進行選擇。

美國授權的三家發碼機構分別為國際物品編碼組織、國際血庫自動化委員會 和健康行業商業交流委員會。三個發碼機構根據各自不同的標準,運行各自的UDI分配系統。

數據庫差異

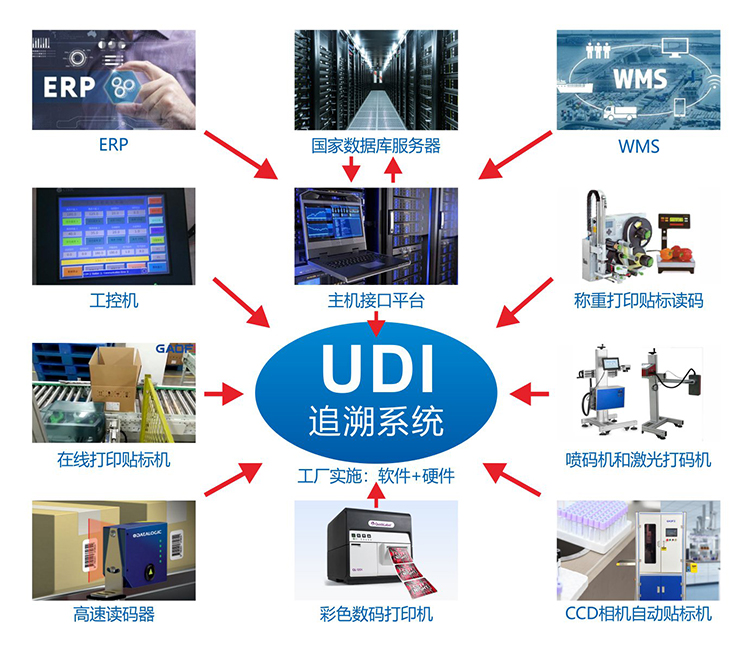

醫療器械唯一標識數據庫是UDI系統必不可少的一部分。2019年,UDI上線運行,向企業開放產品標識和數據申報等功能。目前,數據庫可以通過查詢、下載、應用程序接口對接3種方式對醫療器械全生命周期各方進行共享服務。

美國作為最早實施UDI系統的國家,其數據庫稱為GUDID,只有企業和發碼機構注冊GUDID賬號才有權限進入。2015年,為了方便公眾免費查詢、下載UDI信息,FDA與美國國立醫學圖書館建立了AcessGUDID。